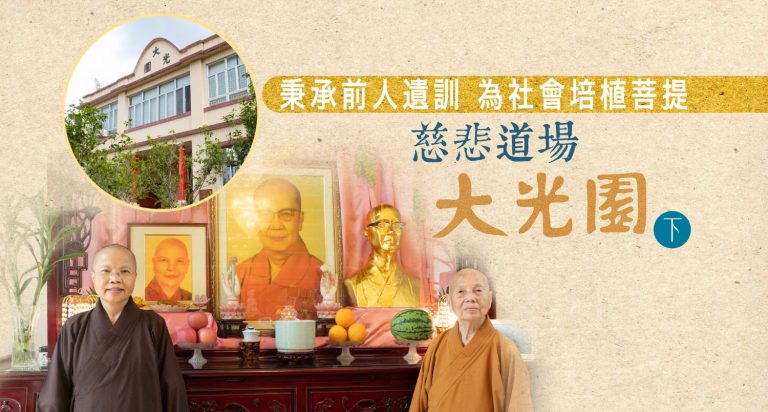

秉承前人遺訓 為社會培植菩提 慈悲道場大光園(下)

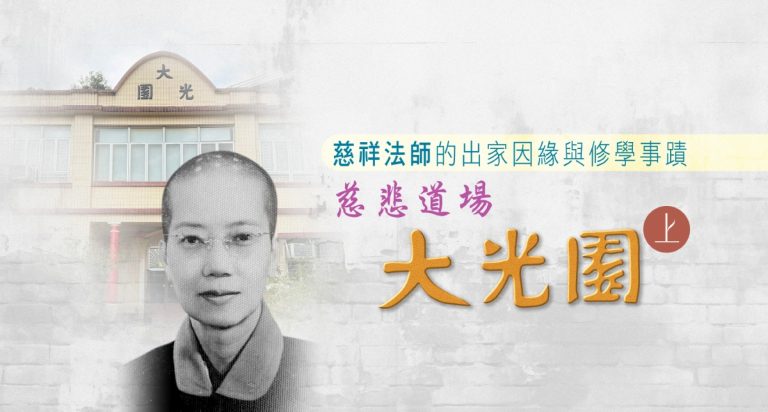

1978年元旦政府公佈授勳名單,慈祥法師因其在教育及眾多福利事務上的出色貢獻,獲頒大英帝國員佐勳章(M.B.E),是香港首位獲得此項榮譽的出家人。法師隨後接受《工商日報》訪問時表示,希望獲勳能引起社會人士的正視

1978年元旦政府公佈授勳名單,慈祥法師因其在教育及眾多福利事務上的出色貢獻,獲頒大英帝國員佐勳章(M.B.E),是香港首位獲得此項榮譽的出家人。法師隨後接受《工商日報》訪問時表示,希望獲勳能引起社會人士的正視

日佔時期,慈祥法師依然駐守大光園,以種植農產維生。錦山附近村民因戰事影響,缺衣少食,生活陷入困境,幸得法師罄其積財,廣行布施,施粥贈衣,方能安然渡過。戰後香港光復,法師見到各處滿目瘡痍,百廢待興,大埔失學街童比比皆是,內心不忍。

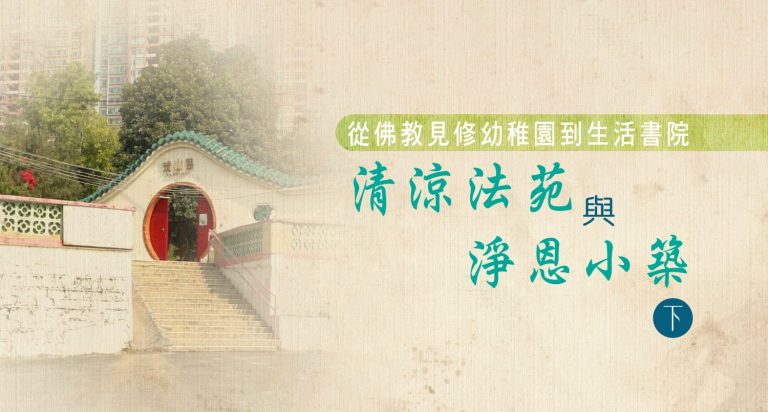

首次來到清涼法苑的參訪者,經過牌樓往前走,通常會率先被右邊一座擁有綠色瓦頂、紅色拱門的建築物吸引注意力,這個名為「清山塾」的空間,現在由非牟利慈善教育機構生活書院營運,而這裏更曾經是清涼法苑轄下的「佛教見修幼稚園」。

對不少人來說,位於新界大埔錦山石鼓壟的大光園,相信有點陌生。這座隱藏在密林中的道場,不單單只是修行之所,它還是學校、育幼園、果園,更是無數學生與孤兒溫暖的家。若要了解大光園的歷史,便要先認識慈祥法師這位香港數一數二的傑出佛教女性。

1939年,見修法師、敏修法師及她們的弟子淨根、淨懿等整理業權,正式將樨香苑、清涼法苑和淨恩小築分拆開來。樨香苑、清涼法苑仍由見修法師主理;另一邊廂的淨恩小築,則由偉修、明修、敏修、穎修與聖堅法師等主理。

位於屯門虎地的清涼法苑,以四幢平房建築組成。清涼法苑素來是女眾修行習靜之所,有說最初稱作樨香園,因為園內遍植桂花,而桂花屬木樨屬,故有樨香一說,名稱也典雅。北宋詩人黃庭堅跟禪宗晦堂大師學禪,心急求成,大師後來以一段「聞木樨香否」的公案,讓他體悟木樨雖香,還是要親自去聞。縱使今日樨香不再,法苑尚存,這座擁有超過百年歷史的道場,還是值得我們重新認識。

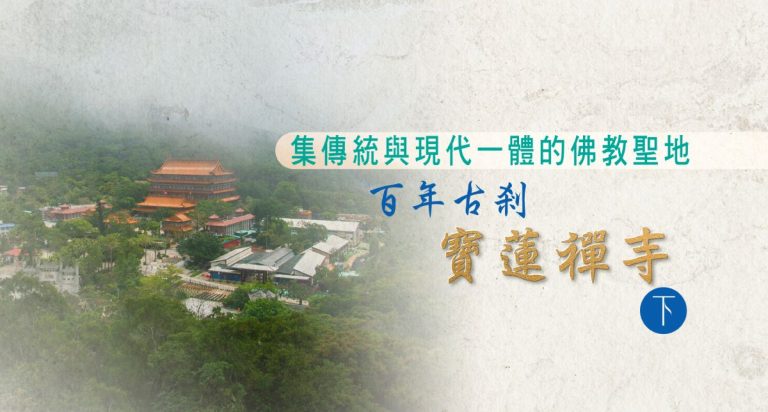

接上期所說,香港政府對寶蓮禪寺興建天壇大佛的建議有所保留,但以慧命法師為首的眾法師在背後奔走,默默耕耘,努力游說官員,特別是當年代表政府批地的新界政務司鍾逸傑(David Akers-Jones)。法師的真誠與堅持打動了鍾逸傑,終於在1974年,寶蓮禪寺獲政府以象徵式的價格批出木魚峰全山面積共6,567平方米的土地。

關於寶蓮禪寺傳戒,一般理解是1925年首次傳三壇大戒,紀修和尚與青山寺顯奇法師、凌雲寺妙參老法師共同約定輪流秋期傳戒,是為寶蓮禪寺三年一度傳戒大典之始。

大嶼山昂平(今名昂坪)是鹿湖之外的另一處禪林勝地,素來以鍾靈毓秀之氣見稱,四周風景幽勝,加上地勢若高原,坐落鳳凰山與彌勒山山峰之間,往往教人有別有天地之感,故不少法師選擇在此結居修行。寶蓮禪寺是當今香港享負盛名的十方叢林之一,正創設於昂平。